回路

更新:2025/5/11

各回路の説明をします。

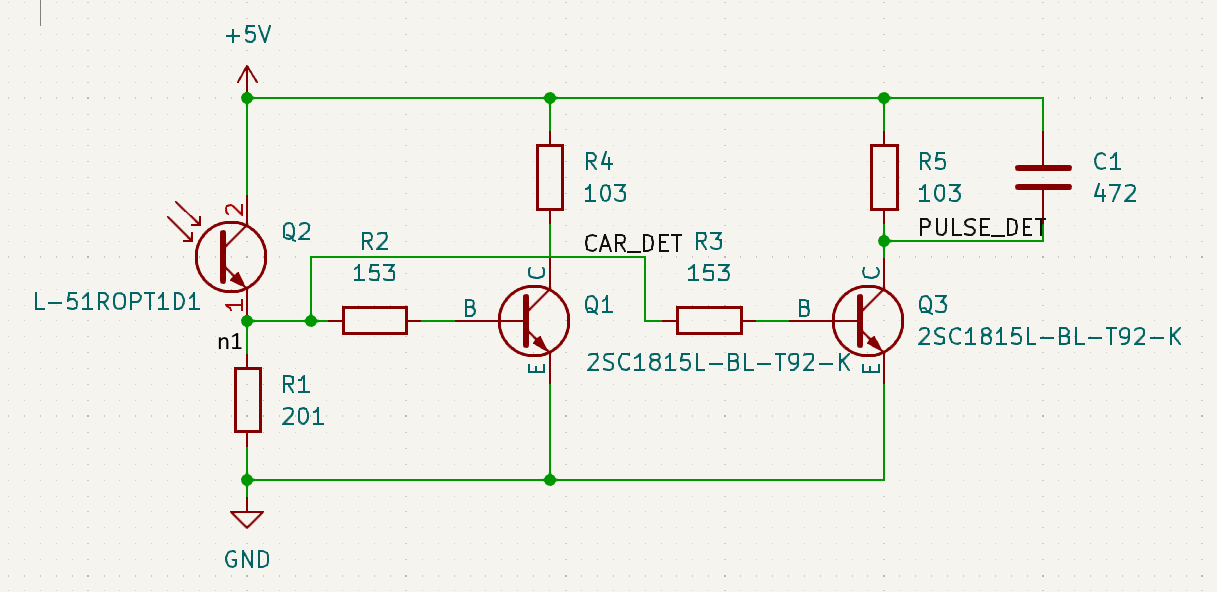

受信回路

図1 受信回路

L-51ROPT1D1という赤外線用フォトトランジスタで赤外線を電流に変換し、R1で電圧に変換します。Q1はR1で生成される波形を0 - 5Vに整形するバッファで、出力のCAR_DETはキャリア検出用の信号となります。Q3はQ1の波形を検波し(積分し)、赤外線パルスの波形を生成します。

R1の値は、フォトトランジスタのコレクタ電流でQ1がONできる電圧(0.6V)を作れる値で、大きすぎるとノイズの影響を受ける可能性とON→OFFするときの立下りが遅くなることが懸念されます。フォトトランジスタのコレクタ電流は1mA - 10mA程度とあるので、R1で1Vの電圧を得るためには1kΩ - 100Ωあたりの値にする必要があります。実際にはブレッドボードで仮組して、現物合わせをしました。

R2, R4の値は、どこから決めるか悩ましいですが、R4をプルアップ抵抗として10kΩと決めれば、Q1がONの時のコレクタ電流は0.5mA、2SC1815L-BL-T92-KのHFEは350以上ありますから、(5V - 0.6V) / (0.5mA / 350) = 1.4uA以上流せばいいことになりますので、Q1のVBEを0.6Vとして0.6 / 25uA = 24kΩより小さい値にすればいいことになります。R2はR1に対して小さすぎるとR1の電圧に影響が出ます。R2 15kΩは現物合わせ時に、手元にあった抵抗値になります。

Q3ではまずQ2と同じ波形を作り、それを検波するイメージですので、R3, R5はR2, R4と同じ構成をとります。R2, R3がR1に大して並列でカかるので、7.5kΩとなりますが、R1は200Ωなので影響なしと判断します。C1を接続し、Q3の出力波形の検波をします。C1は小さいとキャリアの波形が残ってしまうし、大きいと検波後の立下りの波形がなまります。実際には、現物合わせを行いました。PULSE_DETにキャリアの波形が多少残っていても、マイコンで読み込むときの閾値はおおよそ2.5V(VDD/2)より十分小さければ問題ありません。

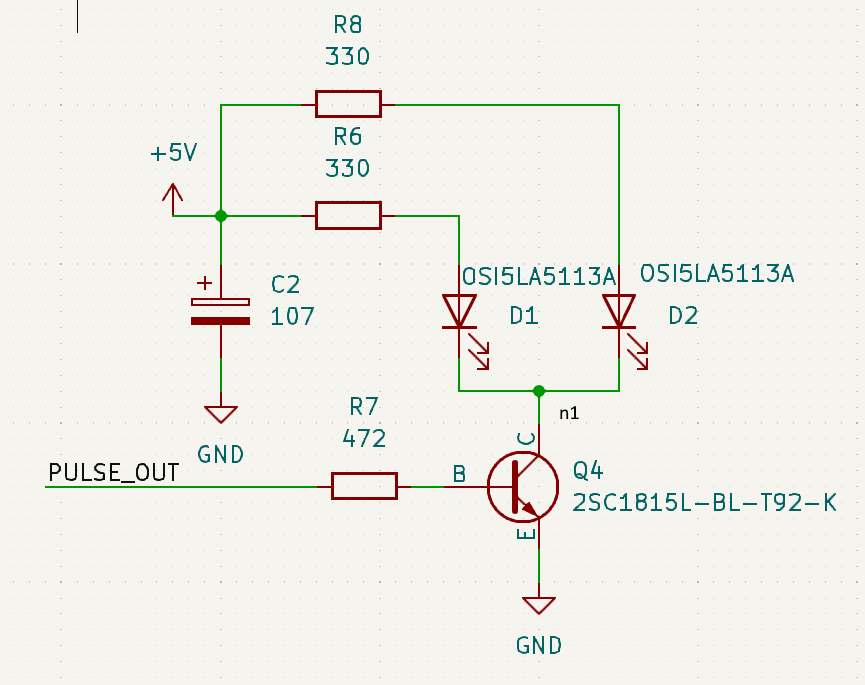

送信回路

図2 送信回路

送信用の赤外線LEDにはOSI5LA5113Aを使用しました。2個付けているのは2方向に投光するためです。OSI5LA5113AのIFの絶対最大定格は100mAで、VFのtypicalが1.35Vなので、電流制限抵抗は(5V - 1.35V) / (100mA) = 36.5Ωとなるので、R6,R8は33Ωとしました(VFのばらつきを考慮して、LEDと電流制限抵抗は対して、LED、抵抗それぞれを並列接続してはいけません*)。R7は(5V - 0.6V) / (200mA / 350) = 7.7kΩ以下であればいいことになりますので、4.7kΩとしました。C2は200mAのパルス電流のためにVCCが揺れることを防ぐためのコンデンサです。値は大きい方が回路的には有利ですが、サイズが大きくなるので、100uFとしました。

*2025/5/11のPICクラブの情報交換会でご指摘頂きました。ありがとうございました。

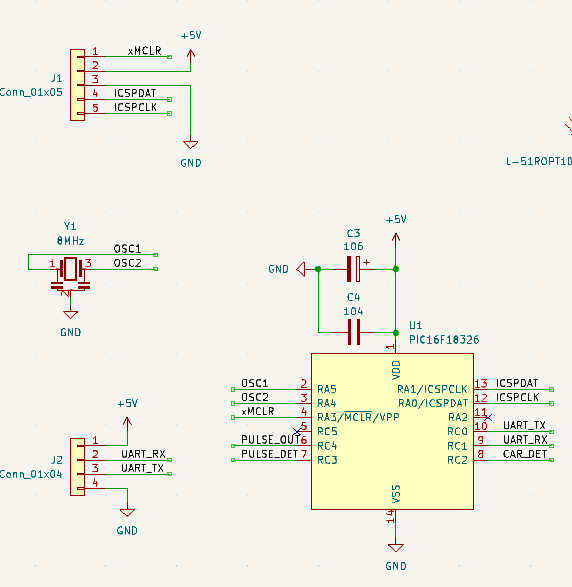

マイコン周辺回路

図3 マイコン周辺回路

時間計測の必要があるため、クロックには8MHzのセラロック(Y1)を使用しました。

C3, C4はパスコンです。C3は回路全体用、C4はマイコンのVDD, GND用の意味合いです。

J2はデバック用UARTのインタフェースで、UART-シリアル変換基板と接続します。

J1はマイコンのデバッグインタフェースです。Pickitなどに接続します。